北村 源次郎:野趣あふれる美猫。上田城で母と運命の出会いを果たし、北村家の猫となったことから、真田信繁の幼名をとって源次郎と名付けられた。

十八番は即興ピアノ曲「猫が踏んじゃった」。

シュレ子:第4回転から登場、ヨーロッパからやってきた謎の猫。どうやらシュレディンガー家から来たらしい。

母上:源次郎の母。文系だが、素粒子とスピンに興味がある。昆虫・植物が大好きで、KEK構内で撮った珍しい虫の写真を持ち歩く。

プロフィールはKEKのひと「山を旅して世界を知った 北村節子さん」に詳しい。

【KEKエッセイ #1】天才はおもいがけなくやってくる

【KEKエッセイ #7】メンデレーエフの日本の孫

【KEKエッセイ #15】原爆投下。チャーチルは、ママの実家を頼った?

【KEKエッセイ #24】偉大な博士の「最後のイチジクの葉」

【KEKエッセイ #31】「珈琲」「元素」を生んだ幕末のサラブレッド

前回までのお話:

前回のあらすじ:

わたスピ基礎編卒業を認定された母上と、猫の源次郎、シュレ子の旅は続く。

母上の次の疑問は「陽子のスピンはどうやって発見されたか」。

水素分子に関するフントの比熱の理論、堀 健夫の分光実験、デニソンの考察によって、陽子がパウリの排他律に従うフェルミ粒子でスピンの大きさが1/2であることが分かったというところまで話が進む。

どうやら陽子もスピンの性質を持っているようだと理解するものの、母上はもっと直接的な証拠が見たいと思っている様子。

母上、今日は楽しそうだニャ~。

そりゃあ、そうよ。やっと陽子のシュテルン・ゲルラッハ実験の話が聞けるのよ。待ちわびたわ。

それなら、わたスピ本の3章と4章に詳しく…。

シュレちゃん、それじゃネタバレになっちゃうニャ。

あら、ごめんなさい。つい、うっかり。

何を猫同士で、ひそひそ話してるの?

さ、出かけますよ~。

はーい!

今回の教科書

ブルーバックス『量子の世界をみる方法「スピン」とは何か』

編・著:村上 洋一(チームわたスピ)

2022年11月初版発行 講談社

愛媛県松山市出身。専門は、物性物理学。幼いころから磁石の不思議に魅せられて、かれこれ半世紀、今も磁石に関連した研究を続けている。

物構研に2020年4月設立した量子ビーム連携研究センター(CIQuS:さいきゅーす)の専任教員を経て、2021年3月KEKを退職。図書館に通う毎日を過ごしている。

【KEKエッセイ #10】百万聞は一見に如かず~光を作る工場

【KEKエッセイ #19】相転移~景色が突然変わるとき

【KEKエッセイ #28】電子の不思議 ~遍歴と局在の狭間で~

【KEKエッセイ #37】協奏的な量子ビーム利用で物性発現機構を探る

2020.10.30 日比谷カレッジ×KEK「電子の悩みが新材料を生み出す~量子ビームで見るナノ構造〜」を開催しました

2021.3.31 令和2年度 物構研退職記念最終講義が行われました

千葉県松戸市出身の理論物理学者。2020年3月まで、KEK 素粒子物理学研究所 理論センターに所属、同年4月から長崎総合科学大学 教授。

高エネルギー重イオン衝突や高エネルギーのハドロン散乱などの極限的な状況の物理に興味を持って研究している。大学の附属図書館の館長も務める。

ご無沙汰しております。

ご無沙汰しております。 お元気そうで何よりです。

お元気そうで何よりです。 前回はちょっと難しかったけど、どうやら陽子はパウリの排他律に従うフェルミ粒子でスピンが1/2らしいということまで分かりました。

前回はちょっと難しかったけど、どうやら陽子はパウリの排他律に従うフェルミ粒子でスピンが1/2らしいということまで分かりました。

もう一つの証拠として、陽子にスピンがあることを証明した「シュテルン・ゲルラッハ実験」を紹介しましょう。

もう一つの証拠として、陽子にスピンがあることを証明した「シュテルン・ゲルラッハ実験」を紹介しましょう。 はい。以前考えたのは電子のスピンを見る実験だったので銀原子でしたが、今回は「原子核」を見るための実験なので、水素分子を使いました。

はい。以前考えたのは電子のスピンを見る実験だったので銀原子でしたが、今回は「原子核」を見るための実験なので、水素分子を使いました。

そうです。

そうです。 シュテルン・ゲルラッハ実験って、粒子がどの方向に飛ぶか? っていう実験にゃ。

シュテルン・ゲルラッハ実験って、粒子がどの方向に飛ぶか? っていう実験にゃ。

その通り。曲げる力の強さは「磁気モーメントの大きさ」×「磁場の変化率」なんだ。

その通り。曲げる力の強さは「磁気モーメントの大きさ」×「磁場の変化率」なんだ。 急激に変化する磁場?

急激に変化する磁場?

場所による磁場の大きさの差が大きいということだよ。

場所による磁場の大きさの差が大きいということだよ。 先生、曲げる力の強さは何とかって式は初めて聞いたかも。

先生、曲げる力の強さは何とかって式は初めて聞いたかも。

えーっと、教科書の第2章 2-1節で出てきます。

えーっと、教科書の第2章 2-1節で出てきます。 ここは飲み込め、ということね。

ここは飲み込め、ということね。

そうしていただけるとこの場は助かります。

そうしていただけるとこの場は助かります。

そうだった。失礼しました。

そうだった。失礼しました。 了解ニャー。

了解ニャー。

シュテルンは、プラハ大学でのアインシュタインの最初の弟子と言われてるんだ。

シュテルンは、プラハ大学でのアインシュタインの最初の弟子と言われてるんだ。 「結果が分かっている実験は時間の浪費だ」

「結果が分かっている実験は時間の浪費だ」

パウリはボーアの同僚だったと言っていたわね。

パウリはボーアの同僚だったと言っていたわね。 そう発言したというのは有名な逸話ではあるんですが、パウリとシュテルンは理論家と実験家としてかなり密接で良好な関係だったそうです。だからパウリも忌憚なく言いたいことを言ったんでしょうね。

そう発言したというのは有名な逸話ではあるんですが、パウリとシュテルンは理論家と実験家としてかなり密接で良好な関係だったそうです。だからパウリも忌憚なく言いたいことを言ったんでしょうね。

へぇ、そうなんだ。

へぇ、そうなんだ。

それに、パウリの発言には理由があるんですよ。

それに、パウリの発言には理由があるんですよ。 あれ?電子の反粒子って…

あれ?電子の反粒子って…

電子の反粒子は、正しくは、電子と符号が逆で質量が同じ、陽電子だよ。

電子の反粒子は、正しくは、電子と符号が逆で質量が同じ、陽電子だよ。 粒子とその反粒子が出会うと消えちゃうんじゃなかったんでしたっけ?

粒子とその反粒子が出会うと消えちゃうんじゃなかったんでしたっけ? いや、例えば、現在では電子と陽電子が対になって「原子」のような状態を作る「ポジトロニウム」が確認されているんだよ(物構研の低速陽電子実験施設のプレスリリースを見てね)。

いや、例えば、現在では電子と陽電子が対になって「原子」のような状態を作る「ポジトロニウム」が確認されているんだよ(物構研の低速陽電子実験施設のプレスリリースを見てね)。 では、パウリの発言の意図に話を戻しますよ。

では、パウリの発言の意図に話を戻しますよ。 質量が大きくなるほど、磁気モーメントは小さくなるってことね。

質量が大きくなるほど、磁気モーメントは小さくなるってことね。

J.J.トムソンの比電荷の実験のときには、水素イオン(つまり陽子)が電子のおよそ2000倍の質量を持つことが分かっていました。

J.J.トムソンの比電荷の実験のときには、水素イオン(つまり陽子)が電子のおよそ2000倍の質量を持つことが分かっていました。 だからパウリは、分かり切ってることを実験する必要はないと言ったのね。

だからパウリは、分かり切ってることを実験する必要はないと言ったのね。 計算で分かっていると言われていることでも「実際に測ってみたら違ってた」ということはそれまでにも例がありました。

計算で分かっていると言われていることでも「実際に測ってみたら違ってた」ということはそれまでにも例がありました。 うん、陽子にもディラックの理論が適用されるのか、という興味だね。

うん、陽子にもディラックの理論が適用されるのか、という興味だね。

「ディラックの理論」って?

「ディラックの理論」って?

初めに言った「磁気モーメントは質量に反比例する」ということを導き出す理論のことですね。

初めに言った「磁気モーメントは質量に反比例する」ということを導き出す理論のことですね。

なるほど。論より証拠ね。

なるほど。論より証拠ね。 磁石の構造を工夫して大きな不均一磁場を作り出すことができたからです。

磁石の構造を工夫して大きな不均一磁場を作り出すことができたからです。 氷点下183℃ってことは、絶対温度90 K にゃ。

氷点下183℃ってことは、絶対温度90 K にゃ。

さて、今回の教科書(ブルーバックス『「スピン」とは何か』)の第3章でもある程度は説明しましたが、わたスピでは徹底的に理解したいということなので、教科書よりも少し踏み込んだ説明をしましょう。

さて、今回の教科書(ブルーバックス『「スピン」とは何か』)の第3章でもある程度は説明しましたが、わたスピでは徹底的に理解したいということなので、教科書よりも少し踏み込んだ説明をしましょう。

そうこなくっちゃ!

そうこなくっちゃ! ええ、もちろん。

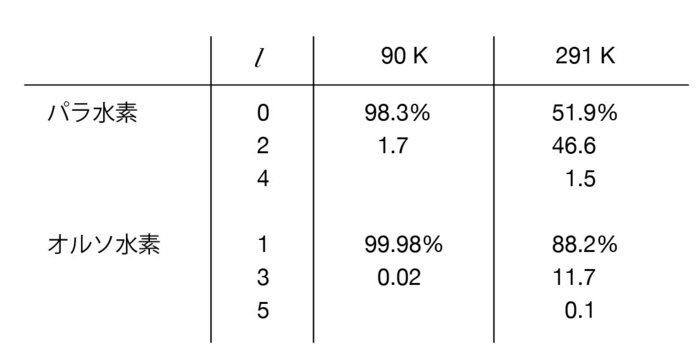

ええ、もちろん。 オルソは二つの陽子のスピンが同じ向きにそろった状態、パラというのはスピンの向きが互いに逆になった状態でした。

オルソは二つの陽子のスピンが同じ向きにそろった状態、パラというのはスピンの向きが互いに逆になった状態でした。 うんうん。

うんうん。

そのパラ水素の状態を考えましょう。

そのパラ水素の状態を考えましょう。 はい。陽子は電荷をもっているので、ぐるぐる回ると電流が流れて小さな磁石になるんですね。

はい。陽子は電荷をもっているので、ぐるぐる回ると電流が流れて小さな磁石になるんですね。

さらに、量子力学的には、この公転運動は最も低いエネルギーのとき角運動量がゼロなので、磁気モーメントを持っていないと見なせます。

さらに、量子力学的には、この公転運動は最も低いエネルギーのとき角運動量がゼロなので、磁気モーメントを持っていないと見なせます。

えーっと、この表を見ると、

えーっと、この表を見ると、 そうです。表の中のℓは軌道角運動量の大きさを表します。

そうです。表の中のℓは軌道角運動量の大きさを表します。 でも、291 Kだと、ℓが2や4の状態が出てくるにゃ。

でも、291 Kだと、ℓが2や4の状態が出てくるにゃ。

温度が高くなるとだんだん「公転の磁気モーメント」を持つようになる・・・。

温度が高くなるとだんだん「公転の磁気モーメント」を持つようになる・・・。

ポップコーンみたいだニャ。フライパンが熱くなると勢いよく飛び出そうとするコーンの数が増えてくニャ。

ポップコーンみたいだニャ。フライパンが熱くなると勢いよく飛び出そうとするコーンの数が増えてくニャ。

そうそう。そんなイメージです。

そうそう。そんなイメージです。 なるほど。スピンの影響がないパラ水素で、温度だけを変えて実験すると、その違いが公転運動によるものだと言えるのね。

なるほど。スピンの影響がないパラ水素で、温度だけを変えて実験すると、その違いが公転運動によるものだと言えるのね。

そうです。

そうです。 ちょっと待った!

ちょっと待った! えー、コホン。教科書の第3章 3-3節 水素分子のシュテルン=ゲルラッハの実験のページを開いてください。

えー、コホン。教科書の第3章 3-3節 水素分子のシュテルン=ゲルラッハの実験のページを開いてください。

開いたニャ。

開いたニャ。

じゃあ、この辺りから声に出して読んでみて。

じゃあ、この辺りから声に出して読んでみて。

磁場がかかっていなければ、角運動量の大きさがℓである状態は、2ℓ+1個の異なる状態が同じエネルギーを与えますが、磁場中ではこれらの状態は異なるエネルギーをもつことになり、それがシュテルン=ゲルラッハの実験でのビームの分裂数を与えます。(以上、『「スピン」とは何か』より引用)

磁場がかかっていなければ、角運動量の大きさがℓである状態は、2ℓ+1個の異なる状態が同じエネルギーを与えますが、磁場中ではこれらの状態は異なるエネルギーをもつことになり、それがシュテルン=ゲルラッハの実験でのビームの分裂数を与えます。(以上、『「スピン」とは何か』より引用)

角運動量が2のパラ水素だからℓ=2。

角運動量が2のパラ水素だからℓ=2。 分裂数が5。

分裂数が5。 ひとかたまりにも見えるにゃあ。

ひとかたまりにも見えるにゃあ。

この分裂の幅SRが小さいと、ひとかたまりに見えますが、それを技術でぐわっ!と広げたのです。

この分裂の幅SRが小さいと、ひとかたまりに見えますが、それを技術でぐわっ!と広げたのです。

ぐわっとニャ。

ぐわっとニャ。

1922年の銀原子を使ったシュテルン=ゲルラッハ実験から、水素分子での実験までおよそ10年。精密な実験のための技術革新も必要だったのかもしれないわね。

1922年の銀原子を使ったシュテルン=ゲルラッハ実験から、水素分子での実験までおよそ10年。精密な実験のための技術革新も必要だったのかもしれないわね。

次に、オルソ水素を考えましょう。

次に、オルソ水素を考えましょう。 複雑なのね。さっきのパラ水素の方が簡単だった。

複雑なのね。さっきのパラ水素の方が簡単だった。

そうです。まさにそこがポイントなんです。

そうです。まさにそこがポイントなんです。 オルソの場合も、公転運動はパラと同じと考えていいのかしらね?

オルソの場合も、公転運動はパラと同じと考えていいのかしらね?

オルソとパラは、スピンの向きが違うだけなので、公転運動の寄与は同じと考えていいです。

オルソとパラは、スピンの向きが違うだけなので、公転運動の寄与は同じと考えていいです。

そうなのね。陽子スピンの効果があるオルソ水素と、ないパラ水素の実験結果を組み合わせて、やっと陽子スピンだけを見ることができるんだ。

そうなのね。陽子スピンの効果があるオルソ水素と、ないパラ水素の実験結果を組み合わせて、やっと陽子スピンだけを見ることができるんだ。

複雑なものも、二段階に分けると見えてくるんだにゃ。

複雑なものも、二段階に分けると見えてくるんだにゃ。

この図は、オルソ水素の、公転運動による磁気モーメントと陽子スピンによる磁気モーメントが共存しているときに得られるであろう分裂のパターンを示しています。

この図は、オルソ水素の、公転運動による磁気モーメントと陽子スピンによる磁気モーメントが共存しているときに得られるであろう分裂のパターンを示しています。 9つの状態があるってこと?

9つの状態があるってこと?

そうですが、陽子のスピンの寄与としては3つに分かれているので、これはスピン1の状態の図になります。

そうですが、陽子のスピンの寄与としては3つに分かれているので、これはスピン1の状態の図になります。

シュテルン=ゲルラッハの実験でのビームの分裂数は3。

シュテルン=ゲルラッハの実験でのビームの分裂数は3。

さっきの式が使えるの?

さっきの式が使えるの? ってことは、ℓ=1!

ってことは、ℓ=1! つまり、3つに分かれると、スピン1二ャ!

つまり、3つに分かれると、スピン1二ャ!

それで、結局実験したらどうなったわけ?

それで、結局実験したらどうなったわけ?

精密な実験の結果、水素分子のビームは大きな構造としては3つに分かれたそうです。

精密な実験の結果、水素分子のビームは大きな構造としては3つに分かれたそうです。

にゃんと。じゃあ、上のパターンと同じじゃにゃいの。

にゃんと。じゃあ、上のパターンと同じじゃにゃいの。

銀原子のときは2つだったニャ。

銀原子のときは2つだったニャ。

3つに分裂したということは、スピンが1ということで、それは1つの陽子のスピンが1/2であることを意味しています。

3つに分裂したということは、スピンが1ということで、それは1つの陽子のスピンが1/2であることを意味しています。

にゃ〜るほど。結局、電子と同じ。

にゃ〜るほど。結局、電子と同じ。

シュテルンたちは、特定の速度の分子を選ぶために、放射状のすきまを刻んだ回転ディスク2枚を通りぬけさせるという工夫もしたそうですよ。

シュテルンたちは、特定の速度の分子を選ぶために、放射状のすきまを刻んだ回転ディスク2枚を通りぬけさせるという工夫もしたそうですよ。 銀原子のシュテルン・ゲルラッハ実験に比べるとものすごく精密な感じがするわね。

銀原子のシュテルン・ゲルラッハ実験に比べるとものすごく精密な感じがするわね。

この分裂の幅や、先に行われた比熱実験と分光実験の結果も考慮した結果、陽子のスピン磁気モーメントを算出することができました。

この分裂の幅や、先に行われた比熱実験と分光実験の結果も考慮した結果、陽子のスピン磁気モーメントを算出することができました。 パウリも大外れだったということね。

パウリも大外れだったということね。

はい。

はい。 素粒子でないということは、陽子の中に構造があるということですね?

素粒子でないということは、陽子の中に構造があるということですね?

そういうことです。

そういうことです。 素晴らしい!

素晴らしい! やってみなけりゃ分からないけど、やってみるともっと分からなくなるんだニャー。

やってみなけりゃ分からないけど、やってみるともっと分からなくなるんだニャー。

そうやって科学は発展してきたんじゃないのかにゃ〜。

そうやって科学は発展してきたんじゃないのかにゃ〜。

ところで、堀さんの分光実験の舞台はコペンハーゲンだったけど、シュテルンたちはどこで実験をしたの?

ところで、堀さんの分光実験の舞台はコペンハーゲンだったけど、シュテルンたちはどこで実験をしたの?

ドイツのハンブルク大学です。

ドイツのハンブルク大学です。

ちょうどそのころ、ドイツではナチスが台頭してきたんだ。

シュテルンもエスターマンもフリッシュもユダヤ系だった。

ちょうどそのころ、ドイツではナチスが台頭してきたんだ。

シュテルンもエスターマンもフリッシュもユダヤ系だった。

なんと。実験どころじゃない時代だったのね。

なんと。実験どころじゃない時代だったのね。

ナチスの恐怖が迫る中、決死で行われた実験ということになりますね。

ナチスの恐怖が迫る中、決死で行われた実験ということになりますね。

彼らが論文を書き上げた1933年は、ヒトラーが政権を握った年だよ。

彼らが論文を書き上げた1933年は、ヒトラーが政権を握った年だよ。 そのあとノーベル賞を受賞したのね?

そのあとノーベル賞を受賞したのね?

そうです。オットー・シュテルンはアメリカのカーネギー工科大学教授となって、実験から10年後の1943年に「分子線の手法の開発への貢献と陽子の磁気モーメントの発見」でノーベル物理学賞を受賞します。物理学賞の授与自体が4年ぶりでした。

そうです。オットー・シュテルンはアメリカのカーネギー工科大学教授となって、実験から10年後の1943年に「分子線の手法の開発への貢献と陽子の磁気モーメントの発見」でノーベル物理学賞を受賞します。物理学賞の授与自体が4年ぶりでした。

太平洋戦争の真っただ中ね。

太平洋戦争の真っただ中ね。

ちょうどその年、ボーアもオットー・フリッシュもアメリカのロスアラモス研究所に赴任したんだ。

ちょうどその年、ボーアもオットー・フリッシュもアメリカのロスアラモス研究所に赴任したんだ。

ちなみに、フリッシュの叔母さんは核分裂という現象を世界で最初に発見した物理学者リーゼ・マイトナーなんです。

ちなみに、フリッシュの叔母さんは核分裂という現象を世界で最初に発見した物理学者リーゼ・マイトナーなんです。 そうなんだ。

そうなんだ。 シュテルン=ゲルラッハ実験は、スピンの発見には欠かせない実験だったからね。普通に考えれば、ノーベル賞ものだよね。

シュテルン=ゲルラッハ実験は、スピンの発見には欠かせない実験だったからね。普通に考えれば、ノーベル賞ものだよね。

そう、実はシュテルン=ゲルラッハ実験はノーベル賞を受賞していません。

そう、実はシュテルン=ゲルラッハ実験はノーベル賞を受賞していません。 う~ん、とうとう陽子のスピンの存在も解明されちゃったわね。あらゆるところでスピンが役割を果たしていることが分かりました。

う~ん、とうとう陽子のスピンの存在も解明されちゃったわね。あらゆるところでスピンが役割を果たしていることが分かりました。 母上、先生たちも異動があったし、なんたって、コロナ禍があったじゃん。

母上、先生たちも異動があったし、なんたって、コロナ禍があったじゃん。 本当に。

本当に。 けど??

けど??

現象の説明が、見た目の実験結果ではなくて、数学的に導かれるのって、不思議だなあ、と。

現象の説明が、見た目の実験結果ではなくて、数学的に導かれるのって、不思議だなあ、と。

ともあれ、先生方、編集にあたってくれた物質構造科学研究所のみなさん、助けてくれた源次郎とシュレ子ちゃん、「私にスピンをわからせて」くれて、どうもありがとう!

ともあれ、先生方、編集にあたってくれた物質構造科学研究所のみなさん、助けてくれた源次郎とシュレ子ちゃん、「私にスピンをわからせて」くれて、どうもありがとう!前回までのお話一覧:

スピンオフコラム: